Gamification hält zur Zeit flächendeckend Einzug; vor allem in der digitalen Sphäre, wo Anwender auch bei rudimentären Abläufen Highscores erreichen und „aufleveln“ können. Doch „spielifizieren“ lässt sich nicht nur online: Neele Graef, Interaction Designerin, und Simon Keunecke, M.A. Architektur und Konstruktionsmechaniker, geben einen spannenden Einblick in die Herangehensweise beim Exponatbau und zeigen, warum es sich lohnt, auch Erwachsene spielerisch an Themen heranzuführen.

—

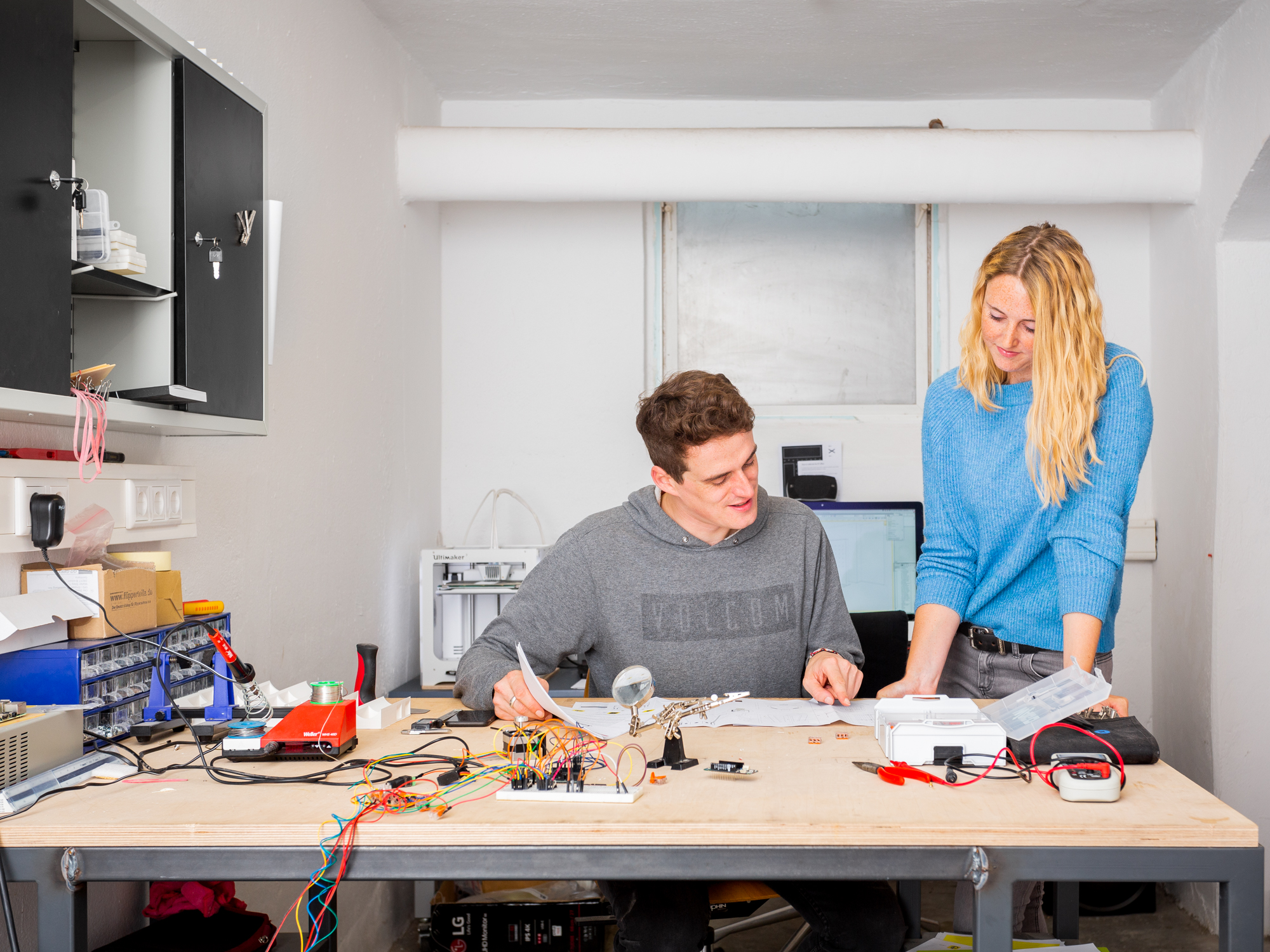

Simon Keunecke, M.A. Architektur, Konstruktionsmechaniker und hörbar Norddeutscher, ist vor allem der Faszination der Technik erlegen, experimentierte mit 3-D-Modelling und Real-Time-Rendering schon im Jugendzimmer und lebt sich im Prototyping genussvoll aus.

Neele Graef bringt ihr Know-how im Bereich Medieninformatik, Media- und Interaction Design aus dem Studium mit, hält die Fäden von der Idee bis zur Umsetzung in der Hand, entscheidet über Methode sowie Darstellung und behält die psychologischen Aspekten der Gestaltung im Blick.

Gamification - lernt es sich digital besser?

N. G.: Gamification ist als Schlagwort gerade sehr beliebt, trifft aber nicht ganz das, was wir machen. Wir verwenden das spielerische Element nicht nur in der digitalen Welt, um Inhalte oder Abläufe „leckerer“ zu machen, wir konzipieren und entwerfen digitale und! analoge Exponate, oft kombinieren wir dabei beide Welten zu einem Erlebnisexponat: spielerisch, haptisch, interaktiv. Insofern, es lernt sich nicht zwingend digital besser, aber auf jeden Fall über Interaktionen, die Spaß machen, unabhängig vom Medium. Wir sprechen also auch eher von Interactive Design, das ist, was wir konzipieren und umsetzen.

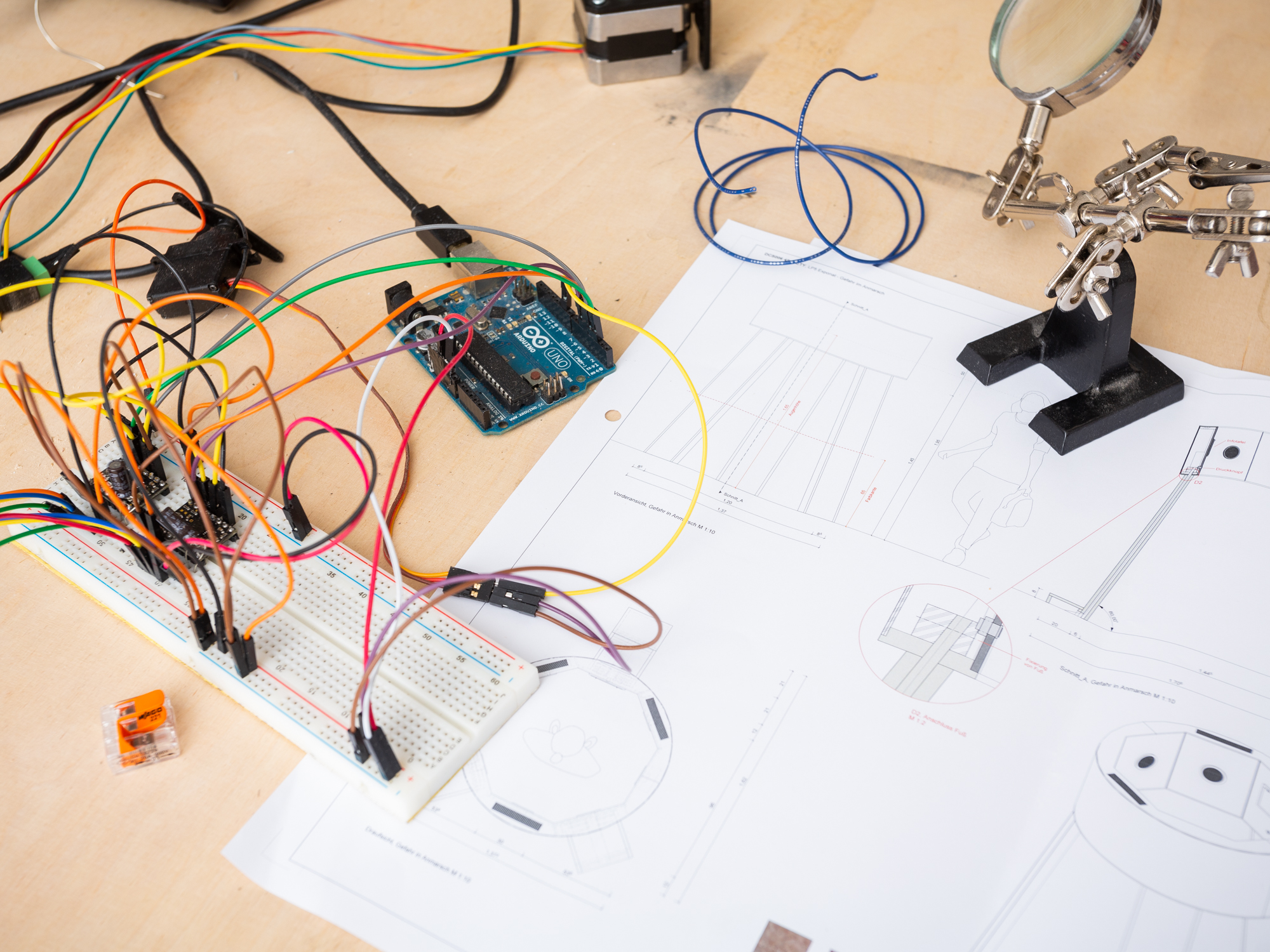

S. K: Genau, wir entwerfen moderne Artefakte, die den Menschen etwas mitteilen, die intelligent sind und mit den Benutzern kommunizieren können. Dazu verwenden wir alle bestehenden Möglichkeiten. Modellbau und Handwerk, Computertechnik und Programmierung, Film, Ton, Licht – alles kann eine Rolle spielen und im Exponat integriert sein, wenn damit die Botschaften besser und intensiver erlebbar werden.

Zum Aufnehmen von Inhalten und Botschaften müssen die Menschen also ins Tun kommen?

N. G.: Das ist unser Ziel. Die Inhalte sollen nicht nur statisch präsentiert werden, sondern erlebbar sein – möglichst mit allen Sinnen, damit die Besucher aktiv teilhaben und genau die Inhalte aufnehmen können, die sie in diesem Moment interessieren. Man muss also nicht zwingend alle Texte lesen, sondern kann mit den Inhalten interagieren und darüber so tief einsteigen wie man möchte.

Wie könnt ihr in einer Ausstellung die Menschen verlässlich erreichen, z. B. auch über alle Generationen hinweg?

S. K.: Generell versuchen wir das Spiel oder die Interaktion so zu gestalten, dass sie für alle leicht und intuitiv zugänglich ist, unabhängig von dem Background des Nutzers. Und man vertut sich leicht. Es ist überhaupt nicht gesagt, dass z. B. ältere Personen weniger Spaß am Spiel haben. Sie gehen vielleicht anders ran an die Sache, mit mehr Überlegung.

N. G.: Das ist auch das, was ich spannend an unserer Aufgabe finde, wie wir die Nutzer führen, so, dass sie selbst weiter gar nicht groß darüber nachdenken. Jeder Benutzer greift bei der Interaktion mit einem System auf bereits gesammelte Erfahrungen zurück. Vieles passiert also unterbewusst: z. B. der Wechsel zur nächsten Seite, der Druck auf den Auswahlbutton usw. Werden bei der Gestaltung des Systems bekannte Abläufe oder bildliche Metaphern genutzt, können Benutzer sich meist leichter orientieren und intuitiver agieren. Das bedeutet jedoch nicht, dass wir auch mal neue Wege einschlagen. Nutzer müssen die Bedienung des Systems dann zwar erst neu erlernen, machen aber vielleicht eine ganz neue und spannende Erfahrung.

Inzwischen habt ihr eine eigene Werkstatt für Prototyping eingerichtet. Da werden Exponate gebaut und getestet – bis zur Ausstellungsreife. Was war euer Gedanke dabei, das inhouse zu lösen?

N. G: Wir konzipieren Themenausstellungen, die oft sehr speziell und sehr spitz den Anforderungen unserer Kunden entsprechen. Ein Beispiel ist die so genannte „SicherWerkstatt“ für den Kunden Daimler. Das Thema Arbeitssicherheit stand da im Fokus, ein Bereich mit eher angestaubtem Image. Die Frage war, wie man die Menschen im Mercedes-Benz Werk Sindelfingen für das Thema neu begeistern kann. Es gab also ganz spezielle Anforderungen und keine Antworten aus der Exponatschublade. Also hieß es: Selbst entwickeln!

S. K.: Das ist das, was unsere Kunden auch echt wertschätzen: Keine Massenfertigung! Es entsteht ein wirklich fein auf die Anforderungen des Kunden abgestimmtes Exponat, das immer einen Aha-Effekt beim angesprochenen Personenkreis auslöst. Allerdings sind auch wir nicht ganz frei in der Gestaltung. Das Exponat unterliegt bestimmten Spezifikationen, muss benutzerfreundlich sein, ergonomisch. Wir fertigen für den menschlichen Maßstab und kommen damit um viele Dinge nicht herum.

Ist so eine Exponatentwicklung nicht auch sehr aufwendig und am Ende riskant?

N. G.: Das alles funktioniert nur, wenn unsere Kunden sich als Partner verstehen. Wir machen uns gemeinsam auf den Weg. Die Prototypen werden im Laufe des Prozesses immer detaillierter, bis letztendlich das finale System getestet wird. Es ist ein iterativer Prozess. In unserer iD-Werkstatt können unsere Kunden die Prototypen ihres Projektes testen. So bekommen sie nicht nur selbst Lust, sie vertrauen uns auch ein Stück weit mehr, denn sie wissen: Es funktioniert.

S.K. Hinzu kommt, dass wir selbst mehr darüber lernen, was machbar ist und wo auch Grenzen gesetzt sind. Wir müssen uns nicht mehr mit Aussagen, wie: „Das geht nicht oder das können wir nicht“, zufriedengeben. Wir erlangen mehr Sicherheit bei der Einschätzung des Möglichen und Machbaren. Und können so unsere Kunden wieder besser beraten.

Was ist euer aktuelles Lieblingsexponat?

S. K: In unserem Projekt SicherWerkstatt haben wir von einem Sinnesring ein Mock-up gebaut. So konnten wir prototypisch einmal testen, wie die Akustik und der Sound ist, denn das lässt sich natürlich erst testen, wenn die Boxen im Ring tatsächlich verbaut sind. Am Ende war die Akustik klasse, aber das Material falsch und wir mussten nach etwas anderem suchen. Wieder etwas gelernt.

N. G: Ein wirkliches Lieblingsexponat habe ich nicht. Spannend fand ich die Entwicklung der Teamspiele für die Demografie-Ausstellung EY ALTER. Dazu haben wir Touchscreen, Animation und Projektion auf in verschiedenen Ebenen angeordneten Cut-out-Wänden verbunden. Das ergab tolle Effekte.

Das nächste Ausstellungsprojekt?

N. G: Kennen wir noch nicht. Aber wir sind gespannt auf alles, was kommt. Gut möglich, dass die aktuell im Science Center Universum® Bremen laufende Ausstellung DER MOBILE MENSCH weitere Ideen und Projekte nach sich zieht. Da ist viel in Bewegung, in den Köpfen.

Das Gespräch führte Anja Rose